Il territorio del Chianti, incastonato tra Firenze e Siena e incorniciato da romantiche colline punteggiate di vigneti e castelli, offre una successione di borghi medievali carichi di storia e fascino.

Sommario dell'articolo

- I borghi del Chianti Fiorentino

- Greve in Chianti

- Montefioralle

- Panzano in Chianti

- San Donato in Poggio

- Barberino Val d’Elsa

- Badia a Passignano

- I borghi del Chianti Senese

- Castellina in Chianti

- Radda in Chianti

- Volpaia

- Gaiole in Chianti e il Castello di Meleto

- Castello di Meleto

- L’Eroica

- Castelnuovo Berardenga

- San Gusmè

- La statua di Luca Cava

- Villa a Sesta

Questa regione, celebre nel mondo per il vino Chianti Classico contraddistinto dal simbolo del Gallo Nero, è divisa storicamente tra Chianti Fiorentino (a nord, in provincia di Firenze) e Chianti Senese (a sud, in provincia di Siena).

In questo articolo esploriamo i borghi più caratteristici di entrambe le zone: scopriremo cosa vedere e fare in ciascun luogo, tra paesaggi da cartolina, architetture storiche, musei, eventi tipici, curiosità locali e, naturalmente, riferimenti al vino che ha reso famoso il Chianti.

Prepariamoci a un viaggio tra pievi millenarie, piazze pittoresche, antiche mura e cantine accoglienti, alla scoperta dell’atmosfera unica che si respira in questi borghi toscani.

I borghi del Chianti Fiorentino

Nel Chianti Fiorentino, il versante settentrionale della regione, i borghi sorgono sulle colline ricoperte di vigneti e oliveti a breve distanza da Firenze. Queste località, un tempo sotto l’influenza fiorentina, conservano castelli, abbazie e mercati dalle antiche origini.

Ecco i principali borghi da visitare:

Greve in Chianti

Greve in Chianti è tradizionalmente considerata la “porta del Chianti” e ne rappresenta il centro abitato principale. Situata a metà strada fra Firenze e Siena, Greve è il più grande centro del Chianti e ancora oggi conserva la vivacità tipica di un mercato medievale.

Il cuore del paese è Piazza Matteotti, una piazza dalla caratteristica forma triangolare, delimitata da portici su tre lati: sotto le arcate trovano spazio botteghe artigiane, enoteche, trattorie e la storica Antica Macelleria Falorni (attiva dal 1729) celebre per i salumi toscani. Al centro della piazza spicca la statua in bronzo di Giovanni da Verrazzano, navigatore grevigiano che scoprì la baia di New York. Sotto i portici si affacciano anche botteghe come la Bottega dell’Artigianato, nota per i cesti intrecciati e oggetti in legno d’ulivo.

Sul lato opposto della piazza, la Propositura di Santa Croce (dal sobrio frontone neoclassico) custodisce pregevoli opere d’arte, e accanto ad essa l’ex convento di San Francesco ospita il Museo di Arte Sacra, con terracotte robbiane e dipinti del territorio. Greve vanta inoltre un Museo del Vino, testimonianza della vocazione enologica locale, dove sono esposti antichi strumenti di vinificazione e una collezione di ben 180 cavatappi.

Ogni sabato mattina la tradizione rivive con il vivace mercato settimanale in piazza, come avviene da secoli. In settembre, invece, Greve celebra il suo prodotto simbolo con l’Expo del Chianti Classico, grande rassegna dedicata al vino che si tiene il secondo fine settimana del mese in Piazza Matteotti

Montefioralle

Arroccato sulle colline appena sopra Greve si trova Montefioralle, annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Questo minuscolo villaggio fortificato è di impianto medievale e si sviluppa tutto intorno all’antico castello, con un anello di vicoli in pietra che convergono verso il cassero feudale. Il toponimo deriverebbe dai molti alberi di fico un tempo presenti attorno al castello.

Passeggiando tra le case di pietra, si nota un dettaglio curioso: una vespa scolpita in uno stemma sopra una porta indica la casa natale della famiglia Vespucci. Si dice infatti che qui avesse proprietà la famiglia dell’esploratore Amerigo Vespucci, e lo stemma con la vespa ne sarebbe il segno distintivo.

Montefioralle è un borgo piccolissimo e silenzioso, ma offre scorci panoramici mozzafiato sulle vigne circostanti. In paese si trovano solo poche locande e un’antica chiesetta (Chiesa di Santo Stefano) che custodisce alcuni dipinti di pregio. Eppure, non manca la vita comunitaria: ogni anno a marzo il borgo si anima in occasione della Festa della Frittella, tradizionale sagra in cui si preparano frittelle di riso per la festa di San Giuseppe (la ricorrenza cade il 19 marzo, e la sagra si svolge la prima domenica successiva).

In quei giorni le viuzze di Montefioralle si riempiono di visitatori attirati dal profumo dei dolci fritti e dall’autenticità di una festa paesana semplice e genuina.

Panzano in Chianti

Proseguendo lungo la via Chiantigiana verso sud si raggiunge Panzano in Chianti, un altro borgo da non perdere. Panzano sorge su un colle panoramico, con affacci spettacolari sulle vallate vitate circostanti. Il borgo, di origini medievali, è dominato dai resti del Castello di Panzano e dalla chiesa di Santa Maria, mentre la parte bassa ospita botteghe e cantine. La sua atmosfera è estremamente rilassata: Panzano è la meta ideale per respirare la tranquillità della collina. Benché vi risiedano meno di 1000 abitanti, questo paesino è considerato da molti “il cuore del Chianti”.

Tutti coloro che esplorano la zona infatti passano da Panzano, magari per una sosta golosa: qui ha sede l’Antica Macelleria Cecchini, la bottega del celebre Dario Cecchini, il “poeta della bistecca”, divenuto un’icona locale per la sua teatralità nel servire la fiorentina.

Oltre alle specialità gastronomiche, Panzano offre punti di interesse come la Pieve di San Leolino, poco fuori dal centro, con originali opere rinascimentali e un chiostro panoramico. Gli appassionati di vino non resteranno delusi: attorno a Panzano prosperano aziende vitivinicole di alto livello riunite nell’Unione Viticoltori di Panzano. Ogni anno, nel terzo fine settimana di settembre, il borgo celebra i suoi vini con l’evento “Vino al Vino”, un festival durante il quale le 20-30 cantine locali scendono in piazza per proporre degustazioni dei loro Chianti Classico.

San Donato in Poggio

Tra i borghi chiantigiani in area fiorentina spicca San Donato in Poggio, piccolo gioiello medievale adagiato su un colle nei pressi della superstrada Firenze-Siena. Nonostante le dimensioni ridotte, San Donato ha un passato di tutto rispetto: conserva intatta la sua eredità medievale, con il centro storico ancora cinto dalle poderose mura del XII secolo, intervallate da torri di avvistamento che vigilano tutt’oggi sul borgo.

Proprio grazie alla sua posizione strategica a metà strada fra Firenze e Siena, questo borgo fortificato ebbe un ruolo importante nel secolare conflitto tra le due città rivali.

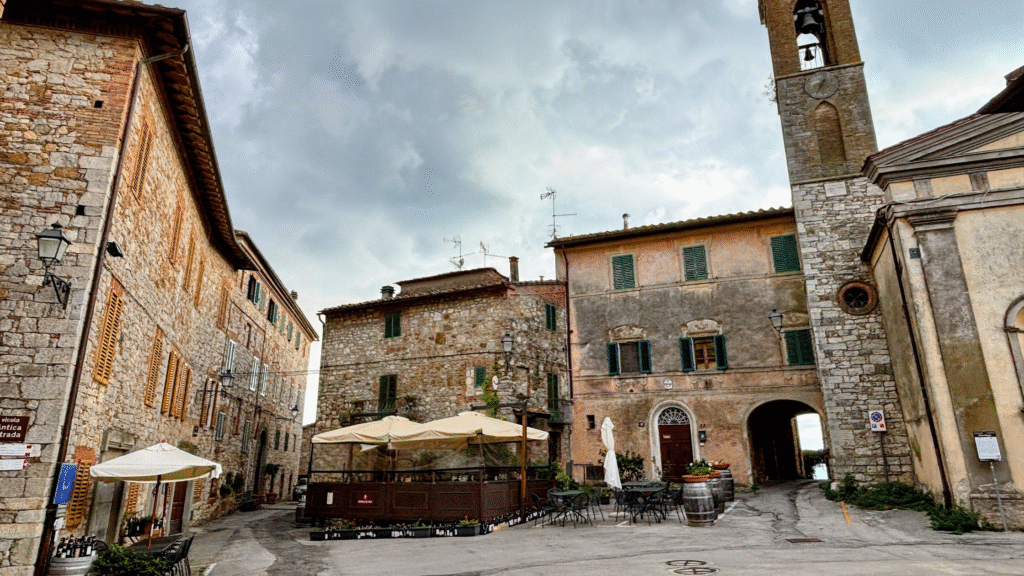

Oggi, passeggiando per le vie di San Donato in Poggio, si respira calma e autenticità: oltrepassata la Porta Fiorentina (rivolta verso nord, in direzione di Firenze), si attraversa via del Giglio ammirando gli edifici in pietra perfettamente restaurati. Giunti nella piazzetta principale, si viene colpiti da un pozzo in pietra a pianta ottagonale, testimonianza dell’antico approvvigionamento idrico durante gli assedi. Sulla piazza si affacciano eleganti palazzi: il Palazzo Malaspina, austero edificio signorile oggi sede di mostre ed eventi culturali, e di fronte ad esso il Palazzo Pretorio. Accanto a Palazzo Malaspina si trova la chiesetta gotica di Santa Maria della Neve, mentre pochi passi oltre la Porta Senese (sul lato opposto del borgo) sorge la Pieve di San Donato, notevole chiesa romanica risalente addirittura al X secolo (menzionata già nell’anno 989).

San Donato offre quindi un tuffo nel Medioevo tra mura, torri, pievi e palazzi nobiliari. In estate il borgo si anima con eventi culturali nel cortile di Palazzo Malaspina, mentre nei dintorni si segnalano attrazioni insolite come l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, con annesso orto botanico, dove si tengono serate di osservazione astronomica e laboratori scientifici anche per bambini.

Barberino Val d’Elsa

Spostandoci sul versante ovest del Chianti fiorentino troviamo Barberino Val d’Elsa, antico castello affacciato sulla Val d’Elsa. Pur situato ai margini dei confini tradizionali del Chianti, Barberino merita assolutamente una visita come tappa “fuori dai circuiti più battuti”.

Questo borgo fortificato, fondato nel XIII secolo lungo la via Romea, fu un crocevia strategico: qui i pellegrini diretti a Roma trovavano un ospitale dove rifocillarsi, e la Repubblica di Firenze vi insediò un avamposto a guardia del confine occidentale. Ancora oggi il tessuto urbanistico mantiene la forma di castello lineare lungo la via principale (dedicata a Francesco da Barberino), con due porte alle estremità: Porta Fiorentina a nord verso Firenze e Porta Senese a sud in direzione Siena. Entrando da Porta Senese si rimane colpiti dalle due possenti torri semicircolari che la fiancheggiano e dalle mura ben preservate. All’interno, Barberino Val d’Elsa affascina con architetture in pietra locale dalle linee semplici, che riportano indietro nel tempo all’epoca in cui Firenze e Siena si contendevano questi borghi.

Da vedere la Chiesa di San Bartolomeo, in stile gotico, e il duecentesco Palazzo Pretorio con stemmi sulla facciata, oggi sede del Municipio. Poco fuori dalle mura si trova la Pieve di Sant’Appiano, una delle più antiche chiese del Chianti (risalente al periodo romanico altomedievale), con annesso un Antiquarium che espone reperti archeologici. Barberino offre inoltre viste mozzafiato: dal belvedere si ammira un panorama armonioso di colline, vigneti, boschi di querce e oliveti, tipico del mosaico paesaggistico del Chianti occidentale.

Badia a Passignano

Immerso tra vigne e boschi nel territorio di Barberino Tavarnelle si trova Badia a Passignano, un luogo che unisce spiritualità, arte e paesaggio. Più che un borgo nel senso classico, Badia a Passignano è un complesso monastico millenario contornato da poche case rurali e dai cipressi: un angolo di Chianti dal fascino mistico. L’Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano, fondata in epoca longobarda e sviluppatasi dall’XI secolo con i monaci vallombrosani, costituisce il centro di quest’area protetta di grande pregio naturalistico.

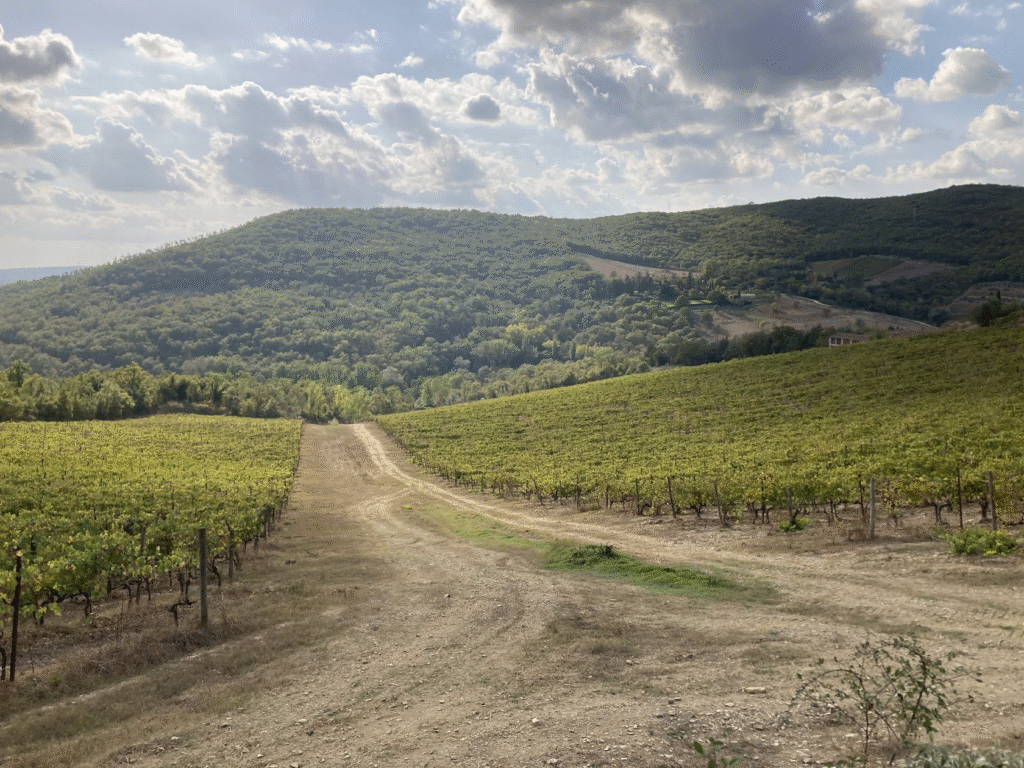

Oggi la Badia è tornata ai Vallombrosani dopo un periodo di soppressione, ma è parzialmente visitabile con tour guidati che permettono di scoprire i tesori artistici e la storia del monastero. All’uscita, ci si ritrova immersi in un minuscolo borgo rurale con poche case in pietra, un ristorante e l’enoteca della prestigiosa cantina dei Marchesi Antinori (proprietari di vigne nella zona): siamo infatti nel cuore di uno dei più rinomati cru del Chianti Classico, e i vigneti attorno alla Badia producono vini di fama internazionale. Il paesaggio di Passignano è da cartolina: colline ritmate da filari di viti e olivi, boschi ombrosi e cipressi secolari che disegnano il profilo delle strade bianche. Una passeggiata nei dintorni consente di cogliere scorci indimenticabili, magari raggiungendo il vicino osservatorio astronomico di Tavarnelle o semplicemente degustando un calice di Chianti Classico di fronte alla silhouette imponente dell’abbazia al tramonto.

I borghi del Chianti Senese

Scendendo verso sud, oltre Poggibonsi, entriamo nel Chianti Senese, la porzione del Chianti in provincia di Siena. Qui i borghi conservano un’atmosfera forse ancor più quieta e medievale, essendo stati per secoli sotto l’influenza della Repubblica di Siena. Vigneti, boschi e castelli fanno da scenario a piccoli centri fortificati ricchi di storia, spesso adagiati su poggi panoramici. Esploreremo i principali paesi del Chianti Senese, incluse alcune frazioni minori di grande fascino, come San Gusmè e Villa a Sesta, e luoghi simbolo come il Castello di Meleto.

Castellina in Chianti

Cominciamo da Castellina in Chianti, pittoresco borgo posto in posizione strategica tra la Val d’Elsa, la Val di Pesa e la valle del fiume Arbia. Castellina fu uno dei tre capoluoghi dell’antica “Lega del Chianti” ai tempi della dominazione fiorentina, e ancora oggi il paese ne riflette l’importanza storica. Arrivando, colpisce subito la poderosa Rocca medievale che domina il centro: una fortezza con torrione cilindrico, progettata nel Quattrocento da Giuliano da Sangallo.

La Rocca oggi ospita il Museo Archeologico del Chianti Senese, dove sono esposti reperti etruschi rinvenuti nei dintorni (tra cui quelli delle tombe monumentali di Montecalvario e dei Poggino). Ai piedi della Rocca si apre piazza del Comune, con il Palazzo Banciardi e la chiesa neoromanica di San Salvatore, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Uno degli angoli più caratteristici di Castellina è la suggestiva Via delle Volte, un camminamento coperto che corre sotto le antiche mura: oggi ospita botteghe e enoteche, ed è il luogo perfetto per una passeggiata al riparo dal sole estivo, con scorci panoramici sulle campagne attraverso le feritoie. Il paese è rinomato anche per la gastronomia: numerose sono le enoteche dove degustare il Chianti Classico prodotto in zona e assaggiare le specialità norcine, come il salame e il prosciutto toscano.

In primavera Castellina celebra il vino nuovo con la tradizionale manifestazione “Pentecoste a Castellina” (nota anche come “Castellina in Chianti Wine Festival”), durante la quale le vie del borgo si animano di stand di degustazione dei produttori locali e eventi musicali. Questa festa, che si svolge intorno a maggio o inizio giugno, culmina spesso in una cena collettiva nella Via delle Volte addobbata a festa.

Tra le curiosità storiche, appena fuori dal paese si può visitare il Tumulo di Montecalvario, una tomba etrusca del VII-VI secolo a.C. composta da quattro camere sepolcrali disposte a croce, a testimonianza delle antichissime origini di questo territorio. Che sia per la storia, per il vino o per i panorami (dalla terrazza naturale di Castellina lo sguardo spazia sulle colline fino a Siena), questo borgo sa conquistare ogni visitatore con la sua atmosfera autentica da cittadina di confine che ha saputo prosperare nei secoli.

Radda in Chianti

Proseguendo il tour giungiamo a Radda in Chianti, altro antico capoluogo della Lega del Chianti nonché “borgo delle vigne” per eccellenza. Radda sorge su un poggio tra la Val d’Arbia e la Val di Pesa, ed è circondata da colline interamente vestite di vigneti: ovunque si guardi dal paese, lo sguardo si perde in distese di filari che mutano colore con le stagioni.

Il borgo ha conservato la cinta muraria medievale che in parte ancora lo protegge, conferendogli un aspetto raccolto e intimo. Entrando da Porta Fiorentina si attraversano le viuzze lastricate fino a piazza Ferrucci, dominata dal severo Palazzo del Podestà. Questo palazzo, con la facciata ricoperta di stemmi in pietra dei vari podestà che amministrarono Radda per conto di Firenze, ricorda l’importanza politica del luogo. Di fronte sorge la Propositura di San Niccolò, chiesa del XIX secolo costruita sui resti di un precedente edificio romanico, dall’elegante facciata in pietra serena. A monte del paese, sui giardini pubblici, si notano i ruderi dell’antico castello di Radda, con una torre mozzata: benché poco rimanga, è qui che pulsava il cuore del borgo fortificato.

Oggi Radda in Chianti offre una piacevole esperienza tra storia e sapori: lungo via Roma si susseguono enoteche, botteghe di prodotti tipici e locali dove assaggiare il miele e l’olio di produzione locale. Una tappa consigliata è l’Enoteca Toscana ospitata nell’ex ghiacciaia granducale, una struttura circolare sotterranea del XIX secolo un tempo usata per conservare la neve e oggi adattata a cantina di degustazione. Radda, pur tranquilla per gran parte dell’anno, vive un momento clou a fine primavera con “Radda nel Bicchiere”, evento enologico che a fine maggio trasforma il borgo in una festa del vino: acquistando un calice si può passeggiare tra i banchi dei produttori raddesi, degustando le nuove annate di Chianti Classico nelle varie postazioni allestite dentro le mura.

Volpaia

Nel territorio comunale di Radda in Chianti si trova un luogo incantevole: Volpaia, minuscolo borgo fortificato adagiato su un’altura a circa 600 metri di altitudine. Spesso chiamato Castello di Volpaia, si tratta di una villa-castello medievale fondata nel X secolo e sviluppatasi intorno a una potente famiglia locale. Oggi Volpaia appare come un borgo fuori dal tempo, perfettamente conservato con le sue case in pietra dorata, le stradine lastricate e gli archi antichi. L’impronta medievale è intatta: entrando da quella che era l’unica porta, ci si ritrova in un dedalo di vicoli che conducono alla piccola piazzetta dove sorgono la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e l’antica commenda.

A dispetto del nome, il castello vero e proprio non ha un ruolo turistico (essendo perlopiù un edificio privato inglobato nel borgo), ma tutto il paese è un monumento a sé. Volpaia offre un’accogliente atmosfera tipicamente toscana, fatta di silenzi, scorci pittoreschi e profumo di campagna. Essendo in posizione isolata e lontana dalla frenesia delle città, qui regnano pace e tranquillità assolute.

Non mancano però punti di interesse: Volpaia è sede di un’importante azienda vinicola che occupa gran parte degli edifici storici trasformandoli in cantine e acetaie (ad esempio l’ex frantoio, l’ex officina, ecc., tutti opportunamente ristrutturati senza alterare l’estetica del borgo). È possibile visitare le cantine diffuse della Fattoria Castello di Volpaia tramite tour guidati, che permettono di scoprire segreti produttivi e degustare i vini locali, tra cui prestigiosi Chianti Classico. Nel borgo si trovano anche un paio di ottimi ristoranti e una vinsantaia. Dal punto di vista storico, Volpaia è noto per aver dato i natali a un’importante famiglia di artigiani: i Della Volpaia, celebri orologiai e costruttori di strumenti scientifici nella Firenze rinascimentale (Lorenzo e il figlio Benvenuto Della Volpaia furono contemporanei di Leonardo da Vinci).

Oggi però il nome di Volpaia è legato soprattutto al vino e all’olio: intorno al borgo si estendono terrazze di vigneti e oliveti che producono eccellenze. Visitare questo piccolo castello significa fare un tuffo nella Toscana più autentica e incontaminata, dove le pietre millenarie raccontano storie antiche e il tempo sembra essersi fermato. Una passeggiata al tramonto, quando le pietre delle case si colorano di arancio e lo sguardo spazia fino ai monti del Chianti, è un’esperienza che da sola vale il viaggio.

Gaiole in Chianti e il Castello di Meleto

Scendendo nella valle del Massellone incontriamo Gaiole in Chianti, un borgo che fu storicamente un centro di mercato e snodo commerciale tra i castelli sparsi sui colli circostanti. Gaiole nacque infatti nel XIII secolo come “mercatale” (borgo mercato) al servizio dei numerosi feudi della zona, e ancora oggi il paese si sviluppa lungo la via principale in fondo alla valle, circondato dal verde delle colline. Pur essendo meno scenografico di altri centri arroccati, Gaiole offre autentici scorci di vita locale e rappresenta una tappa fondamentale per esplorare il Chianti Classico in quanto tale.

In piazza Ricasoli, centro della vita gaiolese, campeggia la statua del Gallo Nero, simbolo del Chianti Classico, a ricordare che qui pulsa il cuore della zona vinicola storica. Dal borgo parte la famosa “Strada dei Castelli”, un itinerario che collega alcuni dei più bei castelli chiantigiani: nelle vicinanze di Gaiole si possono visitare il castello di Brolio (maestosa fortezza appartenente ai Ricasoli, con giardini e museo del vino), il castello di Mezzomonte, il piccolo borgo fortificato di Vertine, il castello di Cacchiano, quello di Ama (oggi sede di un’azienda vinicola famosa anche per l’arte contemporanea) e il suggestivo Castello di Meleto.

Castello di Meleto

Proprio il Castello di Meleto merita una menzione speciale: situato a pochi chilometri da Gaiole, immerso tra vigneti secolari, Meleto si presenta come un autentico castello da fiaba e rappresenta una meta imperdibile per chi visita il Chianti Senese. Le origini di Meleto risalgono all’XI secolo, quando era un possedimento dell’abbazia benedettina di Coltibuono.

Oggi il Castello di Meleto si presenta in ottimo stato: ha pianta quadrangolare irregolare, due imponenti torri cilindriche bastionate a sud (aggiunte dopo il 1480) e una possente torre di guardia al centro. Nel Settecento, cessate le minacce belliche, il castello venne convertito in villa signorile: gli interni furono abbelliti con saloni affrescati e arredi d’epoca, di cui ancora si può godere durante le visite guidate.

L’Eroica

Tornando a Gaiole in Chianti, non si può non citare l’evento che ha reso famosa questa località tra gli appassionati di ciclismo vintage: L’Eroica. Ogni anno, la prima domenica di ottobre, Gaiole diventa la capitale delle due ruote d’epoca ospitando L’Eroica, una manifestazione cicloturistica su strade bianche dove i partecipanti da tutto il mondo percorrono vari chilometraggi sulle colline del Chianti, vestiti e muniti di biciclette d’epoca. L’atmosfera durante L’Eroica è elettrica: Gaiole si riempie di ciclisti in maglia di lana, bancarelle di pezzi di ricambio vintage, suoni di vecchi campanelli e profumo di ribollita offerta ai ristori. È un evento che celebra la fatica e la gloria del ciclismo d’altri tempi, sposandosi perfettamente con il paesaggio e lo spirito autentico del Chianti.

Castelnuovo Berardenga

All’estremità sud-orientale dell’area del Chianti Classico troviamo Castelnuovo Berardenga, un borgo di origine relativamente “recente” rispetto agli altri (come suggerisce il nome stesso). Castelnuovo fu infatti fondato nel 1366 dalla Repubblica di Siena come “nuovo castello” a guardia del confine con Firenze.

Il suo nome richiama il conte Berardo, nobile franco i cui possedimenti altomedievali erano in questa zona, da cui Berardeng. Rimasto sotto Siena fino alla caduta della città nel 1555, Castelnuovo Berardenga ancora oggi conserva un’atmosfera tranquilla e autentica, da tipico centro agricolo senese. Il borgo si è sviluppato nei secoli più come paese aperto che come castello cinto da mura, e oggi si presenta come una piacevole cittadina collinare con eleganti palazzi ottocenteschi (frutto dell’ammodernamento urbanistico voluto nell’Ottocento dalla famiglia Chigi).

Il cuore è Piazza Marconi, su cui si affacciano il Palazzo Comunale (già Palazzo Chigi Saracini) e la Torre civica dell’orologio. Da vedere la Chiesa dei Santi Giusto e Clemente, di origini quattrocentesche, e il Teatro Vittorio Alfieri, un delizioso teatro storico. Ma più che i monumenti, a conquistare è l’atmosfera pacifica di questo borgo immerso tra i vigneti delle Crete Senesi e del Chianti. Non a caso Castelnuovo Berardenga è spesso chiamata “Città del Vino”, titolo condiviso con altri centri chiantigiani per via della secolare vocazione vinicola che qui è ancora molto viva.

Nei dintorni abbondano poderi e aziende agricole dove degustare ottimi Chianti Classico e anche vini di zone limitrofe (essendo porta d’accesso alle Crete e al Montepulciano). A Castelnuovo ha sede l’Enoteca del Chianti Classico (ospitata nel bel Villa Chigi Saracini, circondata da un parco romantico); inoltre il borgo ospita un originale Museo del Paesaggio, dedicato alle trasformazioni del paesaggio rurale senese nei secoli, con mostre fotografiche e documentarie. Gli eventi tradizionali qui non mancano: in autunno, dopo la vendemmia, si tiene “Castelnuovo a Tavola”, sagra con stand gastronomici e degustazioni di vini locali.

Inoltre, le numerose frazioni del comune offrono sagre e feste caratteristiche: per esempio, a fine agosto la frazione di Villa a Sesta organizza “Calici di Stelle” con degustazioni sotto le stelle, mentre la frazione di Pievasciata è nota per il suo Parco Sculture del Chianti e iniziative artistiche.

Castelnuovo Berardenga rappresenta insomma un punto di incontro tra il Chianti classico e la campagna senese: un luogo dove la tradizione rurale è ancora tangibile e dove il tempo scorre al ritmo delle stagioni e dei lavori agricoli, regalando al visitatore un senso di pace e genuinità toscana.

San Gusmè

Nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, adagiato su un colle che domina vigneti e boschi, sorge l’incantevole borgo di San Gusmè. Definito un “piccolo gioiello medievale”, San Gusmè ha conservato intatto tutto il fascino della sua storia: varcare la sua porta d’ingresso significa fare un salto nel Trecento.

Il nome curioso deriva in realtà da San Cosma: pare infatti che in origine il borgo fosse dedicato ai santi Cosma e Damiano (e la chiesa locale porta ancora questi nomi). Le sue origini risalgono almeno al IX secolo, quando è attestata un’abbazia nei pressi (la Badia a Monastero d’Ombrone). Fino al XIV secolo San Gusmè rimase poco più di un villaggio agricolo, finché nel 1370 Siena ne decise la fortificazione, data la posizione di confine esposta alle scorrerie. Fu così eretta una cinta muraria ellittica, munita di due porte (Porta Senese e Porta San Giovanni) e di torri, che racchiudeva il borgo su due livelli di strade concentriche. Ancora oggi parte delle mura di San Gusmè sono visibili e le viuzze in salita tra case di pietra conservano l’antico tracciato.

Al centro del paese si apre una minuscola piazzetta, su cui si affaccia la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, di origine romanica ma rimaneggiata, contenente alcune tele seicentesche. L’atmosfera a San Gusmè è di assoluta tranquillità, specialmente fuori stagione, e sembra di trovarsi in un presepe di pietra.

La statua di Luca Cava

Ma questo borgo nasconde una curiosità spiritosa che lo rende famoso: la statua di “Luca Cava”. All’ingresso del paese si nota infatti una piccola scultura in terracotta raffigurante un omino accovacciato intento a… espletare i propri bisogni!

Si tratta di una figura caricaturale con pantaloni calati e espressione buffa, accompagnata da un cartiglio in dialetto che invita a “farlo bene e coprirlo” (con riferimento, appunto, ai bisogni corporali). La statua di Luca Cava ha un’origine ottocentesca: secondo la leggenda fu un contadino locale, tal Giovanni Bonechi, nel 1888 a porre nel suo orto la statuetta affinché i passanti la usassero come invito a fare i bisogni solo lì e non altrove nel borgo. La trovata, di squisita ironia toscana (il nome “Luca Cava” letto insieme suona come “luca’ ’l buco”, ossia “svuota il buco/fossa”), divenne celebre. L’originale fu distrutto negli anni ’40 da alcuni abitanti stufi delle prese in giro, ma la storia fu ripresa dal giornalista senese Silvio Gigli che fece realizzare una nuova statua negli anni ’70, quella visibile oggi. Attorno a questa bizzarra icona si è sviluppata una festa paesana: ogni anno a inizio settembre San Gusmè celebra la “Festa del Luca”, nata nel 1972, che unisce ironia, tradizione storica e sapori locali.

Per alcuni giorni il borgo si anima con musica, spettacoli, degustazioni di vini e piatti tipici, rievocazioni storiche e persino un goliardico Palio delle Botti, in cui le contrade locali si sfidano spingendo pesanti botti di vino per le vie. La festa attira molta gente dai dintorni ed è un’occasione unica per vivere San Gusmè in allegria, tra brindisi e risate all’ombra delle antiche mura. Oltre alla festa, San Gusmè offre panorami stupendi: dalla terrazza del Belvedere lo sguardo abbraccia il mare di colline del Chianti, con i vigneti che producono alcuni dei vini più pregiati della Berardenga (siamo nella zona di produzione di rinomate etichette, come quelle di Villa Arceno). In sintesi, questo borgo minuscolo fonde la nobile storia medievale – testimoniata dalle mura e dalla quiete delle sue viuzze – con lo spirito conviviale e scherzoso tipico toscano incarnato dal personaggio di Luca Cava. Una tappa imperdibile per chi cerca autenticità e un sorriso durante il viaggio nel Chianti.

Villa a Sesta

A pochi chilometri da San Gusmè si trova un’altra perla nascosta del Chianti Senese: Villa a Sesta. Si tratta di una piccola frazione rurale nel comune di Castelnuovo Berardenga, che però ha saputo ritagliarsi una fama nel panorama enogastronomico toscano. Villa a Sesta è infatti nota per ospitare alcuni ristoranti di alto livello (uno su tutti “La Bottega del 30”, insignito in passato di stella Michelin), nonché uno degli eventi gastronomici più amati della zona: “Dit’unto”, il festival del cibo di strada. Il borgo di Villa a Sesta è minuscolo, raccolto attorno a una piazzetta e alla chiesetta di Santa Maria (di origini medievali). Passeggiando tra le poche case in pietra, si percepisce un’atmosfera famigliare e genuina, come di borgo contadino rimasto sospeso nel tempo. Ma ogni autunno questo angolo tranquillo si trasforma: la seconda domenica di ottobre Villa a Sesta pullula di visitatori in occasione di Dit’unto, festival che celebra il cibo da mangiare con le mani e lo stare insieme in allegria.

Durante la manifestazione, per le vie del borgo vengono allestiti stand gastronomici dove chef da tutta la Toscana (e oltre) propongono specialità di street food gourmet, da gustare passeggiando e leccandosi le dita (da cui il nome dit’unto, “dito unto”). Si va dai classici lampredotto e porchetta fino a piatti creativi e dolci, il tutto accompagnato da vino Chianti Classico locale servito nei bicchieri ricordo.

Il nostro viaggio attraverso i borghi del Chianti Fiorentino e Senese rivela un mosaico di piccole grandi meraviglie. Da Greve a Radda, da Panzano a Castellina, ogni luogo ha una sua anima unica: c’è il borgo con la piazza animata dalle botteghe e dai mercati, quello dove regna il silenzio interrotto solo dal vento tra i filari, quello che custodisce gelosamente un’antica leggenda o una festa popolare che si tramanda di generazione in generazione. Il paesaggio del Chianti, con le sue colline ondeggianti disegnate dai vigneti, fa da filo conduttore, così come il profumo del mosto e del legno delle botti che aleggia nell’aria autunnale.

Visitare questi borghi significa immergersi nella storia millenaria di castelli contesi, abbazie isolate e leghe rurali, ma anche toccare con mano la vitalità contemporanea di una terra che continua a produrre eccellenze e a festeggiarle con sagre e manifestazioni. Il tutto all’insegna dell’ospitalità calorosa tipica toscana, dove un calice di vino condiviso o un piatto di pappardelle al cinghiale diventano occasione di incontro. Che siate appassionati di arte, di vino, di natura o semplicemente in cerca di borghi da fiaba, il Chianti saprà conquistarvi offrendo un’esperienza dal fascino genuino e indimenticabile. Buon viaggio tra i borghi del Chianti – e salute!

No Comment! Be the first one.